Introduction

Dans le vaste champ des sciences humaines et sociales, rares sont les concepts qui saisissent aussi profondément la mutation civilisationnelle à laquelle nous assistons aujourd’hui que celui de "Dopamine Nation", tel qu’analysé par la psychiatre Anna Lembke. Pourtant, pour porter une réflexion à la hauteur des enjeux, il convient de dépasser la métaphore neurologique pour interroger la portée réelle de ce phénomène sur la nature même de la nation.

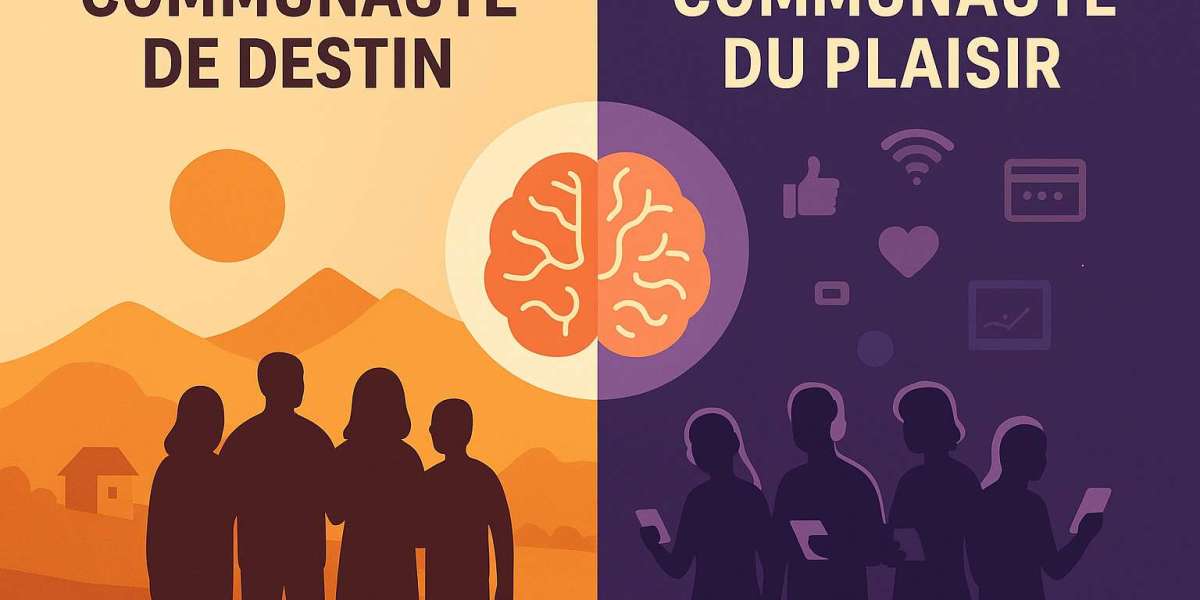

Je propose ici de rebaptiser ce concept sous le nom de « communauté du plaisir », en posant que cette forme sociale n’est pas une évolution neutre, mais une véritable perversion du concept fondamental de communauté de destin. La communauté de destin, ciment historique et moral des nations, repose sur des valeurs partagées, une responsabilité collective, une projection dans le temps long. La communauté du plaisir, en revanche, marque une rupture profonde : elle substitue au lien durable et à la quête de sens une quête effrénée de satisfaction immédiate, d’excitation et de gratification.

Cette mutation, loin d’être anodine, constitue une anomalie civilisationnelle majeure, un déséquilibre profond dans l’organisme social que représente la nation. Elle fragilise ses fondations, affaiblit sa cohésion et compromet sa capacité à se projeter dans l’avenir.

Dans cette optique, la Dopamine Nation ou communauté du plaisir apparaît comme un signal d’alarme, un symptôme d’un malaise collectif que la science, et en particulier la discipline émergente de la Natiométrie, doivent étudier, mesurer et comprendre.

Cette dissertation explore ainsi la lecture natiométrique de ce concept, en interrogeant les tensions entre communauté de destin et communauté du plaisir, et en ouvrant des pistes pour une compréhension renouvelée des dynamiques civilisationnelles et de gouvernance des nations.

I. La nation comme communauté de destin : fondement philosophique et sociologique

Depuis l’aube de l’histoire humaine, la nation s’est constituée comme bien plus qu’un simple territoire ou une entité politique. Elle s’est élevée en une communauté de destin, un lien vivant entre des individus qui partagent une histoire, une culture, des valeurs, et surtout un projet collectif. Cette communauté dépasse la somme de ses membres, car elle s’incarne dans une conscience commune, une mémoire collective, et une responsabilité envers les générations passées et futures.

A. La nation, un projet moral et existentiel :

Philosophiquement, la nation est d’abord une réponse au besoin fondamental de l’homme de se relier à un tout plus grand que lui, de s’inscrire dans un récit partagé qui donne sens à son existence. Elle est une communauté où le devoir, la loyauté et la solidarité sont des piliers. C’est ce projet moral qui fonde la cohésion sociale et la pérennité.

Loin d’être un simple agrégat d’individus, la nation engage une relation d’interdépendance, où les intérêts personnels doivent s’articuler avec l’intérêt collectif, dans un équilibre fragile mais nécessaire. Ce lien forge un tissu social dense, porteur d’une histoire commune, de rites, de symboles, et d’une éthique partagée.

B. La mémoire et l’histoire comme socle d’identité ;

Sociologiquement, la nation se construit autour d’une mémoire collective, un récit historique qui dépasse l’instant présent pour tisser un continuum entre passé, présent et futur. Cette mémoire nourrit l’identité nationale, fournit des repères, et légitime les institutions.

La transmission intergénérationnelle de cette mémoire est cruciale : elle assure la continuité de la communauté, lui permet de se projeter, de se réinventer sans perdre son essence. C’est cette projection dans le temps long qui différencie la communauté de destin des formes sociales plus éphémères ou utilitaristes.

C. La nation comme espace de construction du sens et de la responsabilité

Enfin, la nation est un espace où se construit le sens de la vie collective et individuelle. Elle invite chacun à contribuer à une œuvre commune, à endosser des responsabilités, à participer à la construction d’un avenir partagé.

C’est ce devoir d’avenir, ce souffle créateur, qui anime la communauté de destin et nourrit sa résilience face aux épreuves. Par cette capacité à donner sens et direction, la nation est aussi un moteur d’innovation, de créativité et de renouvellement.

Synthèse partielle :

La communauté de destin est donc un système vivant et moral, fondé sur la solidarité, la mémoire, la responsabilité, et un projet commun dans le temps long. C’est ce socle qui garantit la cohésion et la pérennité de la nation.

Or, comme nous le verrons dans la partie suivante, cette communauté de destin est aujourd’hui mise à rude épreuve par l’émergence d’une autre forme sociale, la communauté du plaisir, qui bouleverse ces fondations.

II. La communauté du plaisir : une lecture neuroscientifique et sociale

À l’opposé de la communauté de destin, qui repose sur des valeurs morales et un projet collectif durable, émerge aujourd’hui une forme sociale nouvelle que l’on peut qualifier de communauté du plaisir. Cette mutation est profondément ancrée dans les dynamiques neurobiologiques et sociales contemporaines, qui favorisent la recherche incessante de stimulations immédiates, d’excitation et de gratification.

A. Les bases neuroscientifiques de la communauté du plaisir :

La dopamine, neurotransmetteur central du système de récompense du cerveau, joue un rôle clé dans la régulation des comportements motivés par la recherche du plaisir et de la satisfaction. L’œuvre d’Anna Lembke, Dopamine Nation, met en lumière comment notre société contemporaine est saturée de stimuli dopaminergiques — substances, technologies, expériences — qui activent sans cesse ce circuit de récompense.

Cette surstimulation dopaminergique crée une dynamique paradoxale :

-

D’un côté, une recherche constante et croissante de plaisir et d’excitation,

-

De l’autre, une vulnérabilité accrue aux dépendances, à la frustration, et à la perte de sens.

Au niveau collectif, cette dynamique neurobiologique se traduit par une société dopaminée, où la quête du plaisir immédiat et la consommation effrénée deviennent des moteurs dominants du comportement social.

B. La transformation sociale et culturelle : du devoir au plaisir.

Sur le plan social, cette neurodynamique contribue à la formation d’une communauté où les liens traditionnels et les obligations collectives sont fragilisés au profit d’une logique individualiste centrée sur la satisfaction instantanée.

Cette communauté du plaisir se caractérise par :

-

La primauté des expériences hédonistes, souvent déconnectées d’un projet collectif,

-

La faiblesse des solidarités durables, remplacées par des liens éphémères ou utilitaristes,

-

Une perte progressive des repères moraux et historiques qui fondaient la communauté de destin.

Cette mutation engendre des conséquences profondes :

-

Affaiblissement du tissu social,

-

Érosion de la confiance et de l’engagement civique,

-

Multiplication des phénomènes de dépendance collective (addictions, consumérisme, fuites identitaires).

C. L’anomalie civilisationnelle : déséquilibre et pathologie sociale.

La communauté du plaisir ne peut être envisagée simplement comme une évolution culturelle normale. Elle représente plutôt une anomalie civilisationnelle, un déséquilibre profond dans le fonctionnement social et psychique des populations.

Cette anomalie est comparable à une pathologie :

-

Elle fragilise la santé morale et mentale collective,

-

Elle perturbe la capacité des nations à se projeter dans le temps long,

-

Elle met en danger la cohésion et la survie même des communautés.

Ce diagnostic met en lumière l’urgence d’une compréhension scientifique et philosophique renouvelée, capable d’identifier ces dysfonctionnements et d’en proposer des réponses adaptées.

Synthèse partielle :

La communauté du plaisir est donc un phénomène à la croisée des neurosciences et des sciences sociales, qui traduit une mutation profonde du lien social sous l’effet d’une surstimulation dopaminergique et d’une transformation culturelle. Cette forme sociale, marquée par un déséquilibre et une pathologie civilisationnelle, remet en cause la communauté de destin traditionnelle.

Dans la dernière partie, nous verrons comment cette compréhension intégrée ouvre des perspectives pour repenser la gouvernance et la résilience des nations, et le rôle que la Natiométrie peut jouer dans cette quête.

III. Vers une gouvernance consciente et résiliente : synthèse philosophique et perspectives natiométriques.

La confrontation entre la communauté de destin, fondée sur la mémoire, la responsabilité et le projet commun, et la communauté du plaisir, marquée par la quête immédiate et le déséquilibre, soulève une question cruciale : comment repenser la gouvernance et la résilience des nations pour répondre à ces défis civilisationnels inédits ?

A. La nécessité d’une gouvernance consciente et équilibrée :

Face à la mutation que constitue la communauté du plaisir, il ne suffit pas de revenir mécaniquement à des modèles anciens. Il faut concevoir une gouvernance consciente, capable de reconnaître la complexité des dynamiques humaines — entre pulsions et devoir, excitation et responsabilité — et de guider les nations vers un équilibre durable.

Cette gouvernance exige :

-

Une prise de conscience collective des mécanismes de dépendance et de surstimulation,

-

L’intégration de savoirs multidisciplinaires, mêlant neurosciences, sciences sociales, philosophie et technologie,

-

La capacité d’adopter des stratégies adaptatives et innovantes, ouvertes au dialogue et à la coopération.

B. Le rôle du Natiomètre comme outil d’intelligence collective :

C’est ici que la Natiométrie, en tant que discipline scientifique émergente, trouve toute sa pertinence. Le Natiomètre, en reproduisant artificiellement l’intelligence d’une nation, permet de mesurer, diagnostiquer et anticiper ses dynamiques internes et externes.

Il offre un cadre pour :

-

Surveiller les déséquilibres liés à la communauté du plaisir,

-

Identifier les phases critiques de dépendance collective ou de fragilisation,

-

Accompagner la prise de décision éclairée à différents niveaux institutionnels.

En ce sens, le Natiomètre devient un instrument stratégique au service d’une gouvernance consciente, favorisant la résilience et la pérennité des nations.

C. Une vision éthique et humaniste pour l’avenir des nations :

Au-delà des outils techniques et scientifiques, cette transition appelle une réflexion éthique profonde. Il s’agit de réaffirmer la valeur de la responsabilité, du devoir et de la solidarité dans le cadre d’un projet commun qui donne du sens à l’existence collective.

Cette vision humaniste intègre :

-

Le respect des héritages culturels et historiques,

-

L’importance de la transmission intergénérationnelle,

-

La promotion d’un équilibre entre les besoins individuels et les intérêts collectifs,

-

L’ouverture à une gouvernance qui allie raison, émotion et conscience.

Conclusion

La lecture natiométrique du concept de Dopamine Nation comme communauté du plaisir révèle une mutation civilisationnelle majeure, qui met en péril la communauté de destin traditionnelle, socle des nations durables.

Face à cette anomalie, il est urgent d’adopter une gouvernance consciente, multidisciplinaire et éthique, capable de restaurer l’équilibre entre plaisir et devoir, excitation et responsabilité.

Le Natiomètre, en tant qu’outil scientifique et stratégique, offre une voie nouvelle pour comprendre, mesurer et accompagner ces dynamiques complexes.

Ainsi, la science natiométrique ouvre une perspective d’avenir où les nations, conscientes de leurs fragilités et de leurs forces, pourront construire des communautés harmonieuses, solidaires et durables, au service de l’humanité toute entière.

Amirouche LAMRANI.

Chercheur associé au GISNT.