Titre de la contribution

"Le Cycle Torique Quasi-Périodique de l’Univers".

Auteur :

Riadh Djaffar MELLAH.

Affiliation :

G.I.S.N.T – Société Internationale de Natiométrie.

Date de publication :

29 Juin 2025

Rubrique :

Physique fondamentale / Cosmologie mathématique / Géométrie spectrale avancée.

Note de Présentation :

Une Cosmologie Ondulatoire et Spectrale : À la croisée de Connes et Penrose.

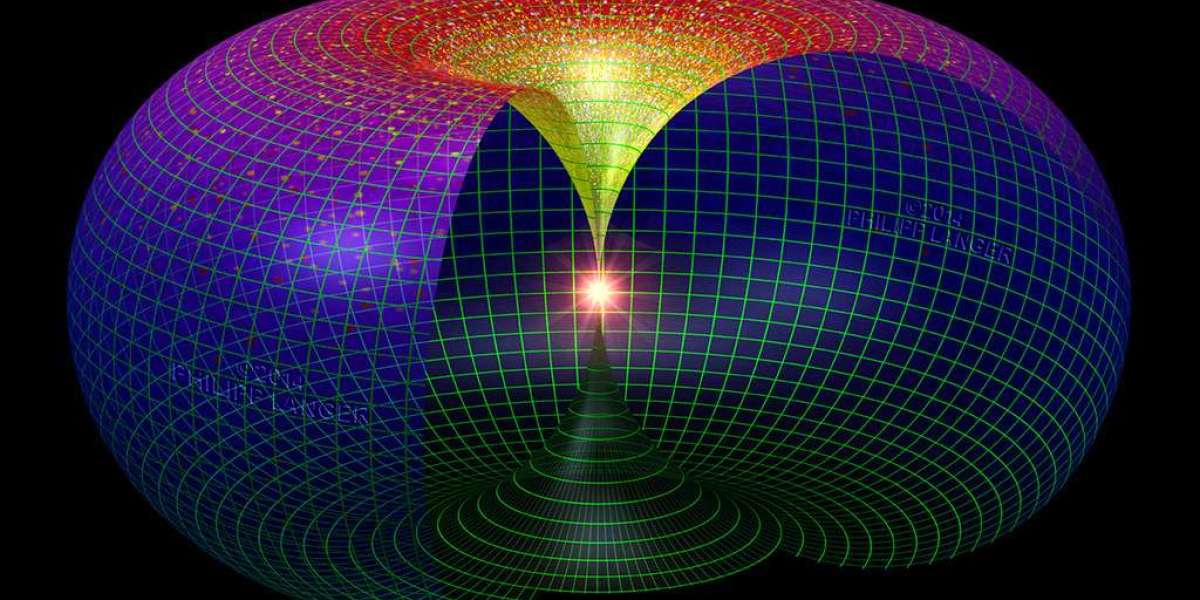

Nous avons l’honneur de présenter cette publication de Riadh Djaffar Mellah, qui propose une reformulation inédite des fondements cosmologiques contemporains. À la croisée de la géométrie non commutative d’Alain Connes et de la structure quasi-périodique de l’espace-temps selon Roger Penrose, l’auteur développe un modèle unifié où l’univers est conçu comme un cycle torique, spectral et ondulatoire.

Au cœur de ce système se trouve une entité centrale, notée Ψ(S), interprétée comme une singularité vivante, un résonateur gravitationnel accumulant la mémoire vibratoire des trous noirs absorbés, et réémettant sous forme d’onde les conditions initiales de chaque nouveau cycle cosmique. Dans cette approche, le Big Bang n’est plus une origine absolue, mais une résurgence d’ondes condensées, et le temps devient une spirale évolutive, où chaque tour porte la trace du précédent.

Cette cosmologie permet :

-

Une généralisation du principe d’action gravitationnelle fondée sur un triplet spectral

;

-

L’émergence naturelle des constantes fondamentales par le spectre de l’opérateur de Dirac ;

-

Une relecture des trous noirs comme résonateurs plutôt que singularités destructrices ;

-

Et des prédictions expérimentales concrètes, notamment dans le domaine des ondes gravitationnelles et des anomalies du fond cosmologique (CMB).

En dernière instance, cette publication ne se limite pas à une proposition théorique. Elle ouvre un horizon philosophique profond, où l’univers apparaît comme une harmonie spiralée, une métaphysique de la mémoire ondulatoire, et où la conscience humaine elle-même pourrait participer à la dynamique du réel, comme co-résonateur du cosmos.

Une lecture rigoureuse, exigeante, mais porteuse d’une grande fécondité spéculative, tant pour la science que pour la pensée.

Résumé :

Ce modèle propose une reformulation fondamentale de la dynamique cosmologique, en unifiant deux approches majeures et visionnaires : la géométrie non commutative d’Alain Connes, appliquée à des tores fibrés, et la structure quasi-périodique de l’espace-temps, inspirée des pavages de Penrose. L’univers est envisagé comme un système cyclique, torique et spectral, dans lequel la matière effondrée dans les trous noirs est recyclée sous forme d’onde via une singularité centrale vivante, notée Ψ(S), réinjectée à chaque cycle cosmique.

Introduction :

Repenser la dynamique cosmique.

Deux grands courants scientifiques redéfinissent notre rapport à l’espace et au temps :

-

La géométrie non commutative (Connes, 1994), qui remplace les variétés différentielles classiques par des algèbres d’opérateurs, introduisant un cadre quantique sans points mais doté d’une structure métrique spectrale.

-

Les pavages de Penrose (1989), qui démontrent que l’ordre peut exister sans périodicité, fondé sur une symétrie d’ordre cinq et une géométrie dictée par le nombre d’or :

2. Géométrie torique non commutative (Connes) :

Suivant la structure introduite par Connes, l’espace-temps n’est plus un continuum lisse mais un fibré de tores non commutatifs, défini par la relation fondamentale :

où :

-

sont des générateurs unitaires de l’algèbre non commutative ;

-

θ est un paramètre de déformation dynamique, fonction de la densité gravitationnelle locale, liée notamment aux masses des trous noirs supermassifs.

La géométrie est décrite à l’aide d’un triplet spectral :

où :

-

: algèbre des fonctions sur l’espace-temps non commutatif ;

-

: espace de Hilbert des états quantiques ;

-

: opérateur de Dirac général.

3. Trame quasi-périodique penrosienne :

En lieu et place d’une métrique continue classique, le tissu de l’univers est décrit comme une trame aperiodique, inspirée des pavages de Penrose, où :

-

Chaque région est unique, mais intégrée à un ordre global harmonique ;

-

Les symétries sont d’ordre 5, incompatibles avec les cristaux périodiques mais révélatrices d’un ordre transcendant ;

-

L’espace-temps forme un quasi-cristal cosmique, qui s’accorde naturellement avec la non-commutativité, car les symétries locales ne se recomposent pas trivialement à grande échelle.

4. Singularité centrale et recyclage gravitationnel :

Au centre de cette structure torique et quasi-périodique, réside une singularité ondulatoire , définie par :

où :

-

est la masse du -ème trou noir absorbé ;

-

est la fréquence associée à sa vibration quantique.

Cette fonction représente une mémoire cosmique vibratoire des cycles passés. Le Big Bang n’est plus vu comme une origine absolue, mais comme une résurgence d’une onde cosmique concentrée.

Ce processus donne naissance à une forme de thermodynamique géométrique cyclique :

Matière→Trou noir→Onde quantique (Ψ(S))→Nouvelle matière.

5. Action gravitationnelle spectrale :

La dynamique globale de l’univers est gouvernée par une action spectrale généralisée, inspirée du principe d’action de Connes et Chamseddine :

où :

-

est une fonction test rapide (cut-off spectral) ;

-

est une échelle d’énergie ;

-

représente l’interaction dynamique entre la singularité centrale et la géométrie spectrale.

Le temps devient une spirale spectrale, structurée par la trame quasi-périodique de l’espace. Les singularités sont alors vues non comme des discontinuités destructrices, mais comme des résonateurs d’onde cosmique.

6. Prédictions et implications expérimentales :

Ce modèle offre plusieurs prédictions testables :

-

Ondes gravitationnelles modulées : signature quasi-périodique dans le spectre détecté ;

-

Anomalies du fond diffus cosmologique (CMB) : interprétées comme interférences spectrales liées à la trame non commutative ;

-

Absence de singularité initiale absolue : la continuité du cycle est assurée par la récurrence de

;

-

Origine des constantes fondamentales : les spectres propres de

définissent les échelles physiques (modèle Connes–Lott).

Conclusion :

En conjuguant la rigueur mathématique de la géométrie non commutative et l’esthétique quasi-périodique de la trame penrosienne, ce modèle propose une vision radicalement nouvelle de l’univers : cyclique, harmonique et spectral.

Le temps y est résonance, la matière un état d’onde recyclée, et la gravité une structure géométrique émergente.

Ce travail invite à repenser les fondements mêmes de la cosmologie contemporaine, en ouvrant une voie élégante et conceptuellement féconde vers une unification géométrique du réel.

Conséquences du Postulat du Cycle Torique Quasi-Périodique :

1. Une redéfinition du Big Bang :

Le Big Bang cesse d’être perçu comme une origine absolue ou une singularité destructrice. Il devient une étape vibratoire au sein d’un cycle cosmique infini, structuré par un résonateur central :

Ce résonateur, , représente une mémoire gravitationnelle ondulatoire globale, fruit de la condensation des contributions vibratoires des trous noirs. Il agit comme un chœur cosmique, à l’origine des nouveaux états de matière dans chaque cycle.

Chaque "tour" du cycle n’est pas strictement identique, mais porte la trace spectrale du précédent, à la manière d’une fugue musicale : le thème se répète, mais évolue en complexité.

3. L’émergence naturelle des constantes fondamentales :

Dans ce cadre spectral, les constantes physiques fondamentales (comme G , ℏ , α , etc.) ne sont plus des paramètres arbitraires. Elles émergent des valeurs propres de l’opérateur de Dirac DD dans le triplet spectral :

Constantes⟷Spectre(D)

Cela permet une géo-généalogie des lois physiques : la structure géométrique de l’univers produit ses propres lois internes.

4. La matière comme onde recyclée :

Le modèle postule que la matière observable n’est que le résultat condensé d’une onde cosmique recyclée :

Ce renversement de paradigme place l’onde au fondement de la matière, et la mémoire au cœur de l’ontologie cosmique. Chaque particule devient un fragment d’histoire ondulatoire.

5. Des prédictions observables :

Le modèle propose plusieurs signatures testables :

-

Ondes gravitationnelles quasi-périodiques, associées à la trame non commutative de l’espace-temps :

avec des fréquences ωn\omega_n distribuées selon une loi spectrale irrégulière.

-

Anomalies dans le fond diffus cosmologique (CMB) :

Interprétées comme interférences géométriques issues du pavage aperiodique sous-jacent. -

Absence de singularité dans les trous noirs :

Le centre n’est pas un point de rupture, mais un résonateur ondulatoire, analogique à Ψ(S)\Psi(S).

6. Impacts philosophiques :

-

L’univers devient une harmonie spiralée, plus proche d’un motif musical que d’une mécanique aveugle.

-

Le destin cosmique n’est plus une fin (Big Freeze ou Big Crunch), mais une renaissance perpétuelle, rythmée par les cycles de Ψ(S).

-

Ce modèle ouvre la voie à une spéculation ontologique :

et si la conscience participait elle-même à la réémission ondulatoire du réel ?

Si le cosmos est un instrument, la conscience pourrait en être l’un des interprètes.

Note d’Appréciation :

Une pensée géométrique pour un univers résonant.

La présente contribution de Riadh Djaffar Mellah constitue une avancée conceptuelle remarquable dans la tentative de refondation de notre compréhension de l’univers. Par une intelligence synthétique rare, elle tisse un dialogue rigoureux entre deux courants majeurs des mathématiques et de la physique contemporaine :

-

la géométrie non commutative, qui offre un langage pour penser des espaces sans points mais dotés d'une métrique spectrale,

-

et la structure quasi-périodique révélée par les pavages de Penrose, où l’ordre émerge sans périodicité, selon une logique harmonique profonde.

Ce modèle cosmologique — torique, cyclique et spectral — ne se contente pas de proposer une reformulation des lois physiques : il introduit une véritable philosophie de l’univers, où la gravité devient une résonance géométrique, la matière une mémoire condensée, et le temps une fugue spiralée.

L’idée centrale d’un résonateur gravitationnel vivant, Ψ(S), porteur de la mémoire des cycles passés, s’impose comme un concept puissant et poétique, capable de réconcilier la science la plus abstraite avec une intuition ancienne de l’univers comme création vibratoire.

Nous saluons en particulier :

-

la profondeur du cadre mathématique, fondé sur le triplet spectral et l’action gravitationnelle revisitée ;

-

l’audace physique, notamment dans la relecture des trous noirs et du Big Bang ;

-

l’ouverture philosophique, qui place la conscience humaine non à l’extérieur du cosmos, mais comme un interprète possible de sa musique fondamentale.

En cela, cette œuvre n’est pas seulement une contribution à la cosmologie théorique : elle est une méditation sur la structure même du réel, à la fois rigoureuse et inspirante.

Une pensée rare, que nous avons le privilège d’accueillir et de partager.