Introduction

L’économie politique, telle qu’elle fut conçue par les penseurs classiques — de Smith à Marx, en passant par Ricardo ou Keynes —, était destinée à être bien plus qu’une science technique de la production et de l’échange. Elle devait éclairer les rapports de force, dévoiler les mécanismes de domination et offrir aux nations des instruments d’émancipation. Or, au fil du XXᵉ siècle, cette ambition s’est estompée : l’économie s’est enfermée dans des modèles mathématisés, coupés des réalités historiques, politiques et sociales. Ce repli a appauvri sa portée, la réduisant à une « science de gestion » au service du marché globalisé.

C’est dans ce contexte que surgit la Natiométrie, nouvelle discipline scientifique qui analyse le phénomène « nation » comme un méta-système, soumis à des cycles, des régularités et des lois d’évolution. En proposant un cadre théorique et un outil technologique inédit — le Natiomètre — la Natiométrie se donne pour ambition de réinscrire l’économie dans l’horizon de l’histoire et de la souveraineté des peuples. La question se pose alors : dans quelle mesure la Natiométrie peut-elle permettre à l’économie politique de retrouver sa vocation originelle et de redevenir une science d’émancipation ?

I. L’économie politique : grandeur passée et crise présente :

1. Une discipline fondatrice des sciences sociales :

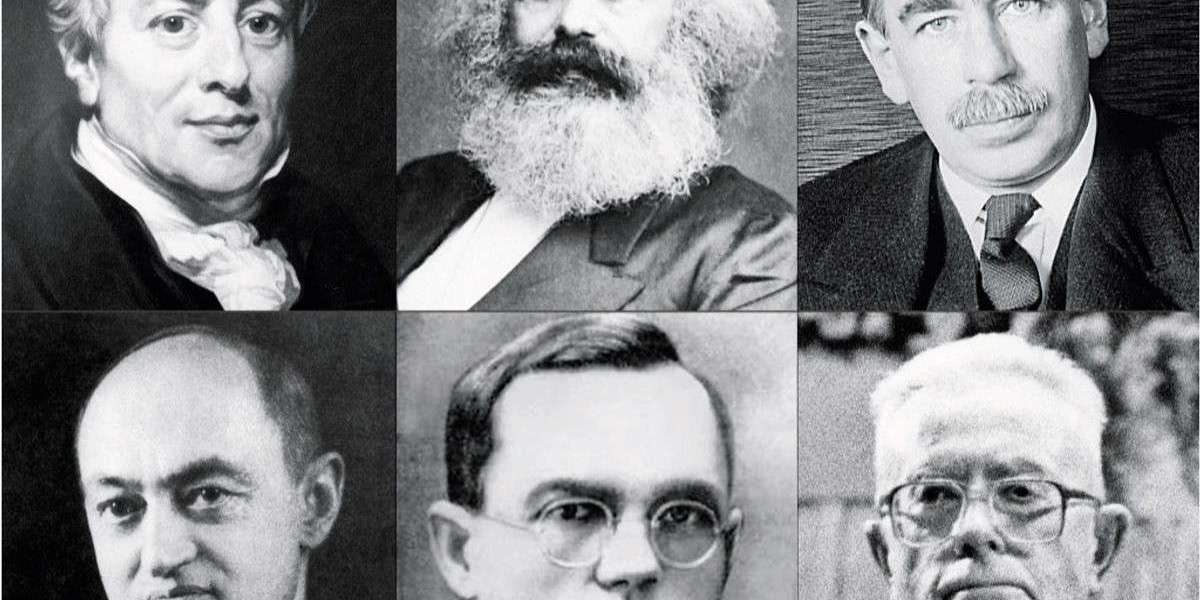

À son origine, l’économie politique n’était pas seulement un savoir abstrait. Elle était inséparable de la philosophie morale et politique. Chez Adam Smith, elle visait la prospérité des nations ; chez Marx, elle dévoilait les contradictions du capitalisme et les rapports de classes ; chez Keynes, elle proposait des politiques publiques pour sortir les peuples du chômage et de la misère.

2. La réduction techniciste :

À partir du XXᵉ siècle, l’économie s’est détachée de son versant politique pour se constituer en science autonome. Les modèles néoclassiques ont réduit la société à des équations d’équilibre, tandis que les institutions internationales ont imposé une vision technocratique, coupée des enjeux de justice et de souveraineté. L’économie politique s’est alors appauvrie : d’une science de l’émancipation, elle est devenue une idéologie de gestion de l’ordre établi.

3. Le besoin d’un nouveau souffle :

Les crises récentes — financière (2008), sanitaire (Covid-19), géopolitique (fractures Nord-Sud) et écologique (limites planétaires) — ont révélé les impasses de cette réduction. La demande d’un retour à une économie politique véritable, capable de penser les rapports de pouvoir et les trajectoires des nations, est plus urgente que jamais.

II. La Natiométrie comme cadre de refondation de l’économie politique :

1. Une lecture scientifique des nations :

La Natiométrie introduit une rupture épistémologique : elle considère la nation comme un système dynamique inscrit dans des cycles historiques mesurables. Le cadran du Natiomètre, avec son cycle de 128 ans, permet de lire l’évolution des sociétés comme un processus régulier, soumis à des lois objectives.

2. L’espace de phase civilisationnel :

En intégrant des variables conjuguées (indépendance/dépendance, organique/artificiel, individuel/collectif…), la Natiométrie crée un espace de phase où l’économie cesse d’être isolée et se relie au politique, au culturel, au technologique et à l’écologique. L’économie politique retrouve ainsi sa profondeur : non plus une mécanique fermée, mais une dynamique multidimensionnelle.

3. La constante de Natiométrie (ℏN) :

En introduisant un quantum d’action civilisationnel, la Natiométrie fournit à l’économie politique un instrument de mesure inédit, qui permet de formaliser la place de l’activité économique dans l’évolution globale des nations. La discipline cesse d’être un discours normatif pour devenir une science fondée sur un étalon universel.

III. Vers une économie politique de l’émancipation par le Natiomètre :

1. Démystifier les rapports de domination :

Le Natiomètre permet de mettre en lumière les cycles de dépendance et d’asservissement économique, mais aussi les phases d’indépendance et de renaissance. L’économie politique, en s’appuyant sur ces diagnostics, retrouve sa fonction critique face aux idéologies dominantes.

2. Réhabiliter la souveraineté économique :

En plaçant la souveraineté — alimentaire, énergétique, numérique, monétaire — au centre de ses mesures, la Natiométrie offre à l’économie politique une orientation claire : libérer les peuples de la dépendance systémique. Elle ne se contente pas de décrire : elle prescrit des trajectoires d’émancipation.

3. Fonder une économie des communs et de la soutenabilité :

Enfin, la Natiométrie ouvre à une économie politique nouvelle, orientée vers la gestion des biens communs (climat, ressources, savoirs), la justice intergénérationnelle et la coopération internationale. Le Natiomètre devient alors une boussole collective, garantissant que les choix économiques servent l’émancipation humaine plutôt que la domination d’intérêts particuliers.

Conclusion :

En réinscrivant l’économie dans l’histoire longue des nations et en lui donnant des outils scientifiques précis, la Natiométrie rend possible une refondation de l’économie politique. Elle redonne à cette discipline ses lettres de noblesse, en la libérant des illusions technicistes et en la restituant à sa vocation véritable : penser les conditions de l’émancipation des sociétés humaines.

Ainsi, grâce au Natiomètre, l’économie politique peut redevenir une science vivante, à la fois rigoureuse et porteuse de sens, capable non seulement de décrire le monde tel qu’il est, mais surtout de guider les nations vers ce qu’elles peuvent et doivent devenir.